目次

FXで言う『トレンドライン』とは

『トレンドライン』のトレンドとは、傾向や動向としての意味合いがあります。

高・安値を切り上げ、上昇を伴う相場をアップ(上昇)トレンドと言い、逆に高・安値を切り下げ、下降を伴う相場ならダウン(下降)トレンドと言います。

FXで言う『トレンドライン』とは、このアップトレンドやダウントレンドの事象を、より視覚的に分かり易く確認するためのテクニカルラインだと思って下さい。

また『トレンドライン』はダウ理論と密接な関係があり、トレーダーなら必須です。

今回はこの『トレンドライン』について深く解説します。

チャートは3つの要素で構成される

FXにおけるチャート形成は、以下に示す3つで構成されています。

- アップトレンド(上昇トレンド)

- ダウントレンド(下降トレンド)

- レンジ(レンジ帯)

1.アップトレンドでの『トレンドライン』

アップトレンドにおける『トレンドライン』の土台はサポートライン(支持線)になります。

このサポートラインで反発したレートは一旦上昇し、レジスタンスライン(抵抗線)まで進みます。

そしてこのレジスタンスラインを突破する事によりトレンドが形成され、また継続されていきます。

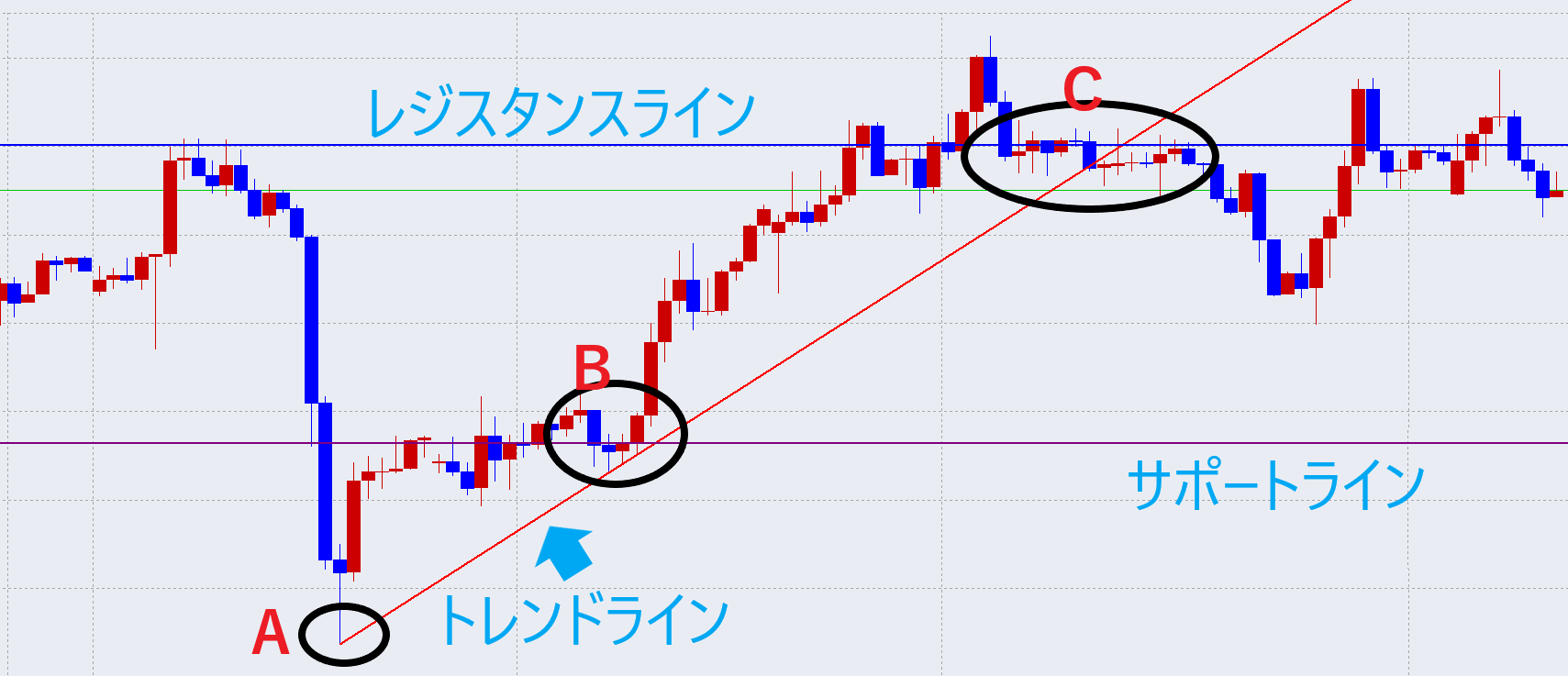

『トレンドライン』で見る相場の動き(アップトレンド)

上のチャート図は、ドル円のローソク足チャートです。

ここではアップトレンドでの『トレンドライン』について解説します。

先ずAの黒枠内をご覧ください。

長くヒゲを伸ばした陰線のヒゲ先を『トレンドライン』の起点にし、Bにあるサポートラインに接する陰線のヒゲ先に『トレンドライン』を結びます。(※トレンドラインの引き方は通貨ペアや各時間軸、また使用するトレーダーによって異なります。

Aで反発したレートは上昇するも、レジスタンスライン(この段階ではレジスタンスラインですがレートが突破することによりレジスタンスラインがサポートラインに変わるレジサポ転換を迎えます。)に阻まれ、一旦は『トレンドライン』まで戻されます。

その後『トレンドライン』に当たったレートは再度反発し、レジスタンスラインの突破に成功。

その後Cまで上昇するも、次のレジスタンスラインの反発を受け下落に転じ、再度『トレンドライン』まで到達します。

ここで一旦反発しますが、結局はレジスタンスラインにアタマを抑えられ(※Cの黒枠)、その後『トレンドライン』をも割り込んでトレンドの終焉を迎えるといったアップトレンドの一連の流れです。

2.ダウントレンドでの『トレンドライン』

ダウントレンドにおける、『トレンドライン』の土台はレジスタンスラインになります。

このレジスタンスラインで反発したレートは一旦下降し、サポートラインまで進みます。

そしてこのサポートラインを突破する事によりトレンドが形成され、また継続されていきます。

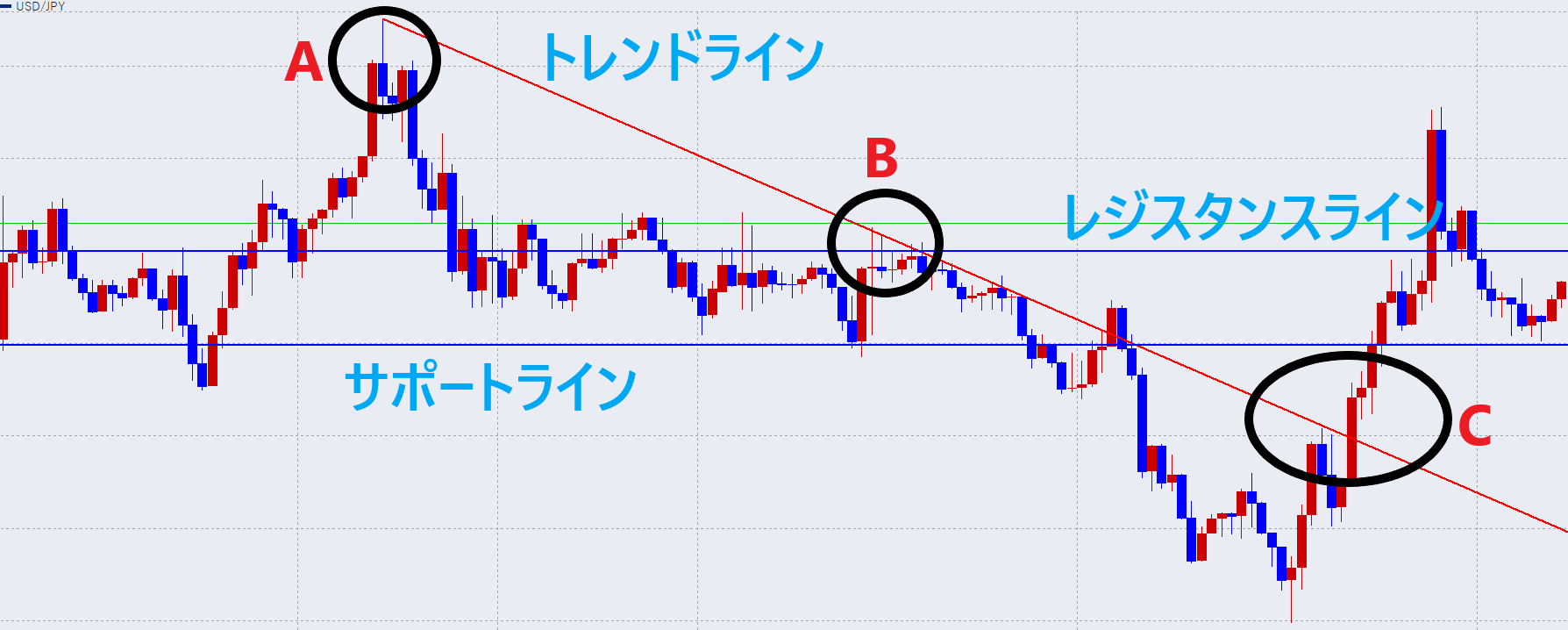

『トレンドライン』で見る相場の動き(ダウントレンド)

続いて上の参照図を使い、ダウントレンドでの『トレンドライン』について解説します。

先ずAの黒枠内をご覧ください。

長くヒゲを伸ばした陰線のヒゲ先を『トレンドライン』の起点にし、Bに位置するレジスタンスラインに接する陰線のヒゲ先に『トレンドライン』を結びます。

レートはAから下降するもサポートラインに抑えられ、その結果Bの『トレンドライン』まで一旦戻されます。

その後『トレンドライン』に当たったレートは再度反発し、サポートラインを突破します。

その後は下降するも、調整波によりCの『トレンドライン』まで戻され、トレンドラインとレジスタンスラインを次々にブレイク。

この段階でダウントレンドの終焉を迎えます。

3.レンジ(レンジ帯)

『トレンドライン』の定義として、レンジ(レンジ帯)の中で引く斜め線は『トレンドライン』とは言いません。

只の斜め線と認識しましょう。

レンジ(レンジ帯)内での相場は方向性を失いやすく、こういった斜め線を引いても機能しない事が多く見受けられます。

取引き時には注意が必要です。

『ストップロス』の設定場所

『トレンドライン』を使ったトレードでは、比較的に誰でもわかりやすいストップロスの設定が可能です。

例えばアップトレンドの相場で買いポジションを持ったとします。

こういった場合はサポートラインの下に設定すれば良いでしょう。

逆にダウントレンドの相場で売りポジションを持った場合、レジスタンスラインの上付近にストップロスを設定すれば良いでしょう。

但しこの設定方法はあくまでも基本です。

こういったレジ&サポを割ってくる場面も珍しくありません。

またヘッジファンド等が、こういったストップロスの置いてある場所を好んで仕掛けてくる事があるので注意が必要です。

相場状況に応じ臨機応変に対応し、余裕を持たせたストップロスを設定するよう心掛けて下さい。